日本の塩つくりの

歴史昔はどのように塩をつくっていたの?

日本は岩塩などの塩資源に恵まれていません。また、雨が多く湿度も高いため、天日(太陽熱や風)の力だけで塩をつくることが難しく、海水を煮詰めて塩をつくるようになりました。しかし、海水の塩分濃度は3%程度と低いため、そのまま煮詰めて塩をつくるのは時間も燃料も掛かる大変な作業でした。

そこで日本人は、それぞれの時代で効率的に濃い塩水をつくるために知恵と工夫を凝らしました。

縄文・弥生時代 「直煮(じきに)製塩」

海水をそのままを煮詰めて塩をつくる方法で、全国各地で塩つくり用の土器(製塩土器)が出土しています。

当社工場のある伯方島で見つかった弥生時代の土器は、中の海水が沸騰しても外側にこぼれないように器の縁部分を内側に丸めてつくられています。底も熱効率のよい丸い形になっていました。しかし、煮詰める途中で土器が割れることもあり、塩つくりは簡単ではなかったようです。

奈良時代 「藻塩焼(もしおやき)製塩」※諸説あり

ホンダワラなどの海藻を積み重ね、海水を上からかけては乾かす作業を繰り返します。塩の結晶が付いた海藻を焼いてできた灰を釜に入れ、海水を加えることで濃い塩水にします。その上澄みを煮詰めて塩をつくります。海藻は乾燥しにくく、燃えにくいため、少しの塩しか採れませんでした。

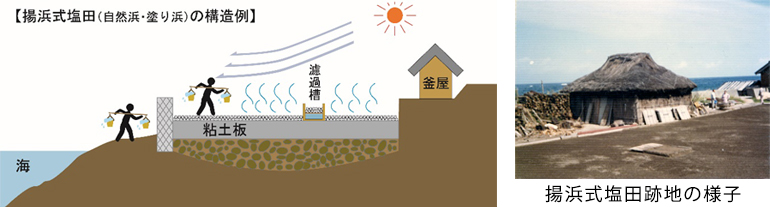

室町時代中期 「揚浜式(あげはましき)塩田製塩」

より効率的に塩をつくるために塩田製塩が行われるようになりました。

粘土板の上に砂を敷き詰めた塩田に人の力で汲み上げた海水をまいた後、天日で水分を蒸発させ塩が付いた砂を「ろ過槽(ろかそう)」に集めます。そこに海水をかけてできた濃い塩水を煮詰めて塩をつくります。

江戸時代 「入浜式(いりはましき)塩田製塩」

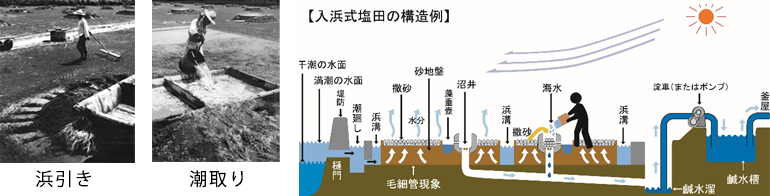

揚浜式塩田が人の力で海水を運び塩田にまいていたのに対し、入浜式塩田は潮の満ち引きによって海水を引き入れ、毛細管現象を利用し、敷き詰めた砂がスポンジのように海水を上部まで自然と吸い上げる事で塩田全体を湿らせます。それ以外の作業は揚浜式塩田と同じで、塩田でできた濃い塩水を煮詰めて塩をつくります。海水を運ぶ・砂にまく作業がなくなったぶん楽になりましたが、それ以外は全て人の力で行っていたため、まだまだ重労働でした。

この塩田は、遠浅の海岸が多く、潮の干満差の大きい瀬戸内海沿岸で発達し、江戸中期には日本の塩の50%を、江戸末期には80~90%を生産するまでになったと言われています。

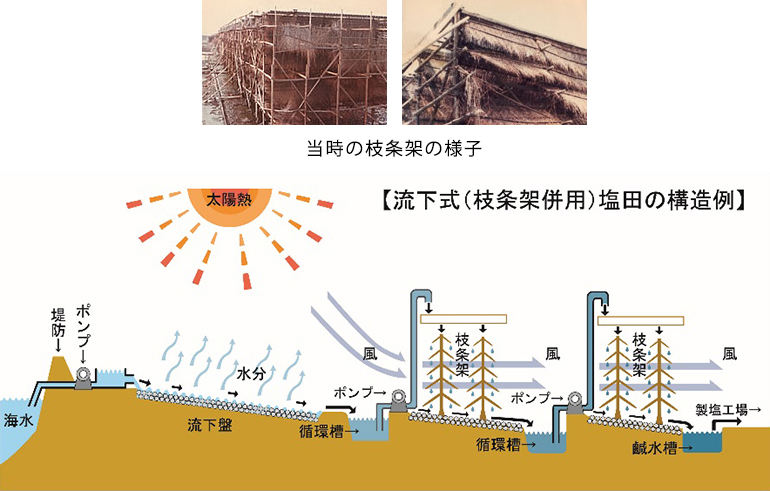

1953~1971年 「流下式枝条架併用(りゅうかしきしじょうかへいよう)塩田製塩」

流下式枝条架併用塩田製塩は、1953~1971年の間に主流だった製塩法です。ポンプで汲み上げた海水をゆるやかな傾斜をつけた「流下盤」に流し、太陽の熱で水分を蒸発させ濃い塩水にします。その後、竹の枝を組んだ「枝条架」の上から滴り落とし、風の力でさらに濃縮させます。この工程を繰り返してできた濃い塩水を煮詰めて塩をつくります。

この方法はそれまでの入浜式塩田製塩よりも労働力が10分の1程度にまで減り、効率的になりました。

しかし1971年、塩業近代化臨時措置法により全ての塩田が廃止されたことで流下式枝条架併用塩田も姿を消しました。

1972年~ 「イオン交換膜製塩」

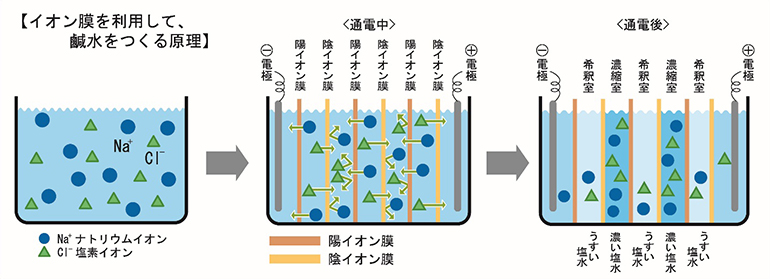

塩田では、海水の水分を太陽熱や風で蒸発させて濃い塩水をつくっていたのに対して、イオン交換膜製塩は工場の中で電気の力とイオン交換膜を使って濃い塩水をつくります。

塩の主成分である塩化ナトリウム(NaCl)は、海水中では電気を帯びたイオン(Na+とCl-)になっています。陽イオンだけを通す陽イオン交換膜と、陰イオンだけを通す陰イオン交換膜を交互に並べて電気を流すことで、Na+とCl-が多い区切り=濃い塩水と、少ない区切り=薄い塩水ができます。

こうしてできた濃い塩水を煮詰め、塩をつくります。

1971年に法律が変わり、日本の塩田はなくなり、試験・研究用の塩を除きイオン交換膜製塩でしか日本の海水から直接塩をつくる事が認められませんでした。

1973年に創業した当社の他、数社はメキシコ・オーストラリアから輸入した天日塩田塩を利用してつくった濃い塩水を煮詰めて塩をつくっていました。

1997年以降

近代に至るまで日本では濃い塩水をつくるために、様々な工夫をしてきました。

1905年から続いた「塩専売法」という法律のもと、国による製造・販売を管理する体制が、1997年に新しい法律に変わったことで「イオン交換膜製法」以外でも日本の海水から直接塩をつくれるようになりました。こうして、効率的な方法を求める企業や昔ながらの方法を復活させる企業など、「塩」を取り巻く環境が大きく動いたのです。

2002年には「塩の完全自由化」となり、塩の製造・輸入・流通の自由が認められました。